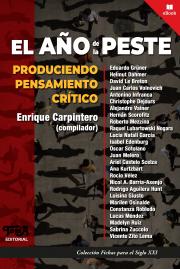

Titulo

La conspiración en la literatura de Roberto Arlt

Desde mi juventud Roberto Arlt fue uno de mis autores preferidos: sus textos me resultaban conmovedores. En esa época que estudiaba y hacía cine me puse a escribir un guión sobre el cuento "La luna Roja"; para hacerlo lo leí decenas de veces: ¡me sabía párrafos enteros de memoria! Como otros proyectos inconclusos, no logré realizar el cortometraje. Con el tiempo la obra de Arlt quedó en mi memoria como un recuerdo que me permitía rescatar la potencia de sus escritos. El año pasado decidí volver a releer sus libros: quedé impactado por su actualidad. Por ese motivo escribí este texto.

Pero, además, mi intención es poder interesar a quienes no lo leyeron una sugerente lectura de sus libros.

…El futuro es nuestro, por prepotencia de trabajo. Crearemos nuestra literatura, no conversando críticamente de literatura, sino escribiendo en orgullosa soledad libros que encierran la violencia de un ´cross´ a la mandíbula. Sí, un libro tras otro, y ´que los eunucos bufen´. El porvenir es triunfalmente nuestro. Nos lo hemos ganado con sudor de tinta y rechinar de dientes, frente a la ´Underwood´, que golpeamos con manos fatigadas hora tras hora, hora tras hora…

Roberto Arlt

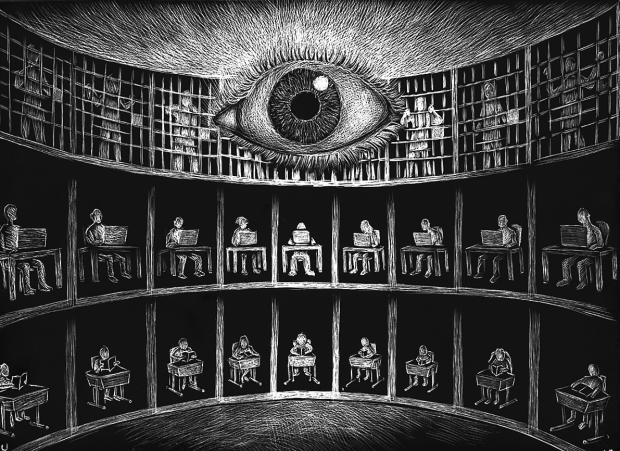

La idea de que en el poder político nada sucede por casualidad y que todo depende de un grupo secreto que actúa en las sombras es propio de diferentes etapas históricas. Sin embargo, en la actualidad las llamadas fake news tienen una gran importancia debido a los efectos en los procesos de corposubjetivación de las redes sociales que circulan en el espacio virtual. Allí las teorías conspirativas adquieren la figura del sentido común que, como todos sabemos, no es el más común de los sentidos.

Podemos reconocer que cuando la realidad social y política se vuelve más oscura, algunos sujetos adoptan visiones conspirativas. Un ejemplo paradigmático en nuestra literatura son la novela Los siete locos y Los lanzallamas de Roberto Arlt.

Si nos remitimos a otras épocas, muy pocos iban a negar en la Alemania nazi la supuesta conspiración de los judíos para socavar la civilización occidental como está planteado en Los protocolos de los sabios de Sión; este folleto inventado en Rusia durante la época del Zar, tuvo una gran repercusión en Europa donde hasta Winston Churchill lo alababa. El mito inventado por el nazismo del “puñal por la espalda” que cavaron socialistas y comunistas al ejército alemán luego de su derrota en la primera Guerra mundial, se consideró una verdad evidente de la supuesta traición de la izquierda. Su consecuencia fue atribuir a los comunistas el incendio del Reichstag provocado por los nazis con el fin de justificar una gran represión. Estas teorías conspirativas, que aún persisten, demuestran que la construcción de mitos y mentiras con fines políticos no son una creación del siglo XXI.1

Las teorías conspirativas se sostienen en la paranoia. Este término de la psicopatología fue introducido durante el siglo XIX para definir una de las tres formas de la psicosis que se caracteriza como un delirio sistematizado, el predominio de la interpretación y la ausencia de deterioro intelectual. Freud estudió esta patología a partir del libro Memorias de un neurópata de Daniel Schreber; ubica a la paranoia como un modo patológico de la defensa ante aquello que no se tolera y a partir de una predisposición psíquica particular.2

La paranoia política es un tema literario que fue abordado por muchos autores. Ricardo Piglia exploró los vínculos entre la narración de la ficción y los delirios asociados con la paranoia. Podemos reconocer que cuando la realidad social y política se vuelve más oscura, algunos sujetos adoptan visiones conspirativas. Un ejemplo paradigmático en nuestra literatura son la novela Los siete locos y su continuación Los lanzallamas de Roberto Arlt. Éste las escribió en la década del ´30 antes del crack financiero de la “Semana Trágica” y el primer golpe militar en nuestro país realizado por Uriburu contra el presidente constitucional Hipólito Irigoyen.3 El análisis de estas obras lo lleva a Piglia a sostener: “La paranoia antes de volverse clínica es una salida a la crisis de sentido.”4

Roberto Arlt y la construcción de una obra discepoliana

Roberto Godofredo Christopherson Arlt, conocido en las redacciones de los diarios como “el alemán”, nació en el barrio porteño de Flores el 2 de abril de 1900; murió joven de un infarto el 26 de julio de 1942. Fue educado por un padre severo y violento. A los nueve años lo expulsaron de la escuela primaria. En la adolescencia empezó a interesarse por los libros frecuentando la biblioteca anarquista de su barrio. Se fue de la casa de sus padres a los 17 años, sobreviviendo al ejercer toda clase de oficios: la calle fue su formación. La pasión por escribir lo llevó a publicar en 1920 su primer texto: “Las ciencias ocultas en Buenos Aires”. Luego empezó a redactar sus famosas Aguafuertes porteñas en los diarios El Mundo, Crítica y La Nación donde se transforma en un popular cronista porteño; sus Aguafuertes eran ansiosamente esperadas por sus lectores. En 1926 publica su primera novela, El juguete rabioso. En 1929 la editorial Claridad edita su segunda novela, Los siete locos, la segunda parte, Los Lanzallamas aparece en 1931. Un año después publica su última novela El amor Brujo. Sus cuentos eran publicados por las revistas El Hogar, Metrópolis y Azul. Sin embargo, sus escritos no eran bien recibidos por los escritores “bien pensantes” de la época; en el prólogo de Los Lanzallamas desestima estas críticas:

“…Se dice de mí que escribo mal. Es posible. De cualquier manera, no tendría dificultad de citar a numerosa gente que escribe bien y a quienes únicamente leen correctos miembros de sus familias… Para hacer estilo son necesarias comodidades, rentas, vida holgada. Pero, por lo general, la gente que disfruta de tales beneficios se evita la molestia de la literatura…”5

A partir del éxito con sus crónicas porteñas, el diario El Mundo lo envía a España y África donde escribe las Aguafuertes españolas y africanas. Al mismo tiempo que ejercía su actividad como escritor y periodista estaba entusiasmado en “dar la banca” para salir de sus frecuentes penurias económicas con un invento. Con el dinero que aportó Pascual Navarati funda una sociedad para instalar un pequeño laboratorio químico en Lanús. Su obsesión era crear unas medias resistentes; logró patentar unas reforzadas con caucho. Como algunos personajes de sus novelas que querían fabricar “La rosa de cobre” para hacerse ricos, Arlt soñaba con una “media eterna”.6

Cuando vuelve del exterior escribe:

“Vuelvo, robusto, descansado e ilustrado a continuar con la serie goyesca de mis aguafuertes, que abarcarán la humanidad indescriptible que se mueve en las calles de esta ciudad aparentemente geométrica pero profundamente tortuosa, endiablada, y linda y gaucha, porque dígase lo que se quiera, esta ciudad se nos ha metido en el tuétano…”

El viaje de Arlt no fue un viaje estético como lo hubieran realizado algunos de los escritores de clase alta: entre otros podemos citar a Oliverio Girondo o Victoria Ocampo. Recordemos que en 1920 surgieron dos movimientos culturales: el grupo Florida y el grupo Boedo. El primero se llamaba así porque se reunía en la sede de la revista Martín Fierro a metros de la calle Florida; en esa época era la calle del ocio de las clases acomodadas. Sus aportes en la literatura y la poesía eran realizados por Oliverio Girondo, Leopoldo Marechal, Raúl González Tuñon y Jorge Luis Borges. El grupo Boedo se reunía en la sede de la editorial Claridad ubicada en la calle Boedo, una zona obrera. Entre sus integrantes estaban Nicolás Olivari, Elías Castelnuovo, Álvaro Yunque y Leónidas Barletta; no recibieron la influencia de las vanguardias europeas ya que estaban más preocupados por una literatura que mostrara los conflictos sociales. En ambos grupos hubo intereses cruzados y disímiles; lo que llevo a que Arlt nunca perteneciera al grupo Boedo, aunque uno de sus mentores en el teatro fuera Barletta y escribiera en revistas de izquierda. Aún más, dedicó El juguete rabioso a Ricardo Güiraldes a pesar de sufrir el desdén de los integrantes del grupo Florida que lo acusaba de escribir “de un modo desaseado”.7

Oscar Masotta lo describe como “el hombre cofre” para luego señalar que “La obra de Arlt, entonces, es el estertor de una época donde lo que se sabe de la vida se mezcla con la vida, donde el conocimiento no se separa de la existencia, donde la confusión y el equívoco comienzan a tener un valor de verdad.”8 En sus relatos describe personajes de la clase media porteña junto con aquellos que provienen de ambientes indolentes. También muestra el problema de los inmigrantes que trataban de integrarse en un medio donde imperaba la desigualdad y la opresión: sus protagonistas atravesados por la incertidumbre y la angustia viven con la sensación de un mundo que había perdido el sentido al igual que los tangos discepolianos:

Igual que en la vidriera irrespetuosa

De los cambalaches se ha mezclado la vida

Y herida por un sable sin remaches

Ve llorar la Biblia junto al calefón.9

La admiración que Arlt tenía por Discépolo se va a ver especialmente reflejada en sus obras de teatro; las cuales empezó a escribir por iniciativa de Leónidas Barletta, director del teatro del Pueblo. Uno de sus primeros éxitos fue Trescientos Millones basada en un hecho real.10 Una mañana de 1927 el diario Critica le encomienda la crónica de un suicidio de una joven criada española que a las cinco de la mañana se arroja bajo las ruedas del tranvía que pasaba por la puerta donde trabajaba. Cuenta Arlt:

“…Por primera vez una mujer es la protagonista cabal de una historia, la que sufre el poder, el dinero, la mezquindad y el sueño. Sus protagonistas han sido siempre masculinos. Sofía, en cambio, se confronta con la realidad social y la realidad trascendental. Es la inmigrante que sufre el poder y la vulgaridad del dinero, del poder canalla y de la muerte. Su cuarto en América, ella es un inmigrante discepoliano, su espacio es el espacio del desencanto. La explotación, la vejación, la aniquilación.”

La conspiración como un oxímoron en busca de un sentido

Como dice Silvia Saitta Los siete locos y Los Lanzallamas los debemos vincular con el imaginario social antes y después del golpe de Estado de 1930; un imaginario de revolución compuesto por los discursos de fascistas y comunistas y de sectas ligadas al ocultismo que circulaban en la sociedad. Arlt capta ese imaginario de la revolución donde la conspiración es el modelo de la intervención política en la Argentina de finales de la década del ‘20. El modelo de hacer política durante el segundo gobierno de Yrigoyen pasa por la conspiración y la sociedad secreta que remite al complot conspirativo que se estaba realizando para derrotar al gobierno radical.11

El análisis de estas obras lo lleva a Piglia a sostener: “La paranoia antes de volverse clínica es una salida a la crisis de sentido”.

Desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX se avanzó de manera firme en la profesionalización de las Fuerzas Armadas. Éstas adquirieron características propias que revistió en una formación militar de origen prusiano y una gran influencia del nacionalismo de derecha; el general Uriburu, que dirigió la asonada, era un abonado de diarios y revistas fascistas. El llamado movimiento septembrista de 1930 que derivó en la destitución de Yrigoyen fue producto de varias circunstancias: 1) Una alianza opositora civil y militar de carácter destituyente; 2) el impacto de la crisis de 1929 que llevó a la pobreza a grandes sectores de la población; 3) La influencia de sectas nacionalistas de corte fascista y conservadoras católicas que rechazaban la democracia liberal y los “politiqueros de los partidos”; 4) El temor del poder capitalista a la influencia que tenían en la población los anarquistas, socialistas y comunistas que debían ser “exterminados”. Si bien el gobierno de Yrigoyen no apelaba a un posicionamiento de izquierda y, aún más, reprimió ferozmente las huelgas obreras en especial en la Semana Trágica, se lo consideraba incapaz desde remanencias nostálgicas y conservadoras como lo expresaban la Liga Patriótica Argentina, La legión Cívica y otros.12

Sin embargo, Arlt llega a afirmar:

“Yo no creo en la democracia. Lo he dicho un montón de veces y en eso coincidimos el General y yo.”

No obstante, se transformó en un gran crítico del gobierno de la derecha fascista y eludiendo la censura, denunciaba la tremenda descomposición originada por la crisis económica y política. Como podemos ver, las contradicciones no eran solo de los personajes de sus novelas.

Como dice David Viñas: “1930 marca uno de los momentos de mayor desplazamiento social en la Argentina. De ahí que los ‘lunáticos’ o los visionarios de Arlt con su exaltación de la fuerza y el coraje, el deseo de limpiar el mundo de toda ‘la inmundicia’ que lo aplasta -declarándose indistintamente comunistas o fascistas-, o exaltando la búsqueda de sí mismo y la necesidad de algo nuevo y prodigioso, se quedan en largos discursos, en ademanes desproporcionados o en el fracaso más melancólico. La ansiedad por la salvación les va alterando, incluso la posibilidad de un art de vivre. El equívoco placer de las rupturas y del vagabundeo, el sueño de la liberación personal y social, finalmente insinúan una confusa religiosidad.”13

En este clima social y político escribió Los siete locos y Los lanzallamas. En un breve resumen de estas novelas podemos decir que, la primera comienza cuando su protagonista Augusto Remo Erdosain se encuentra desesperado ante la falta de dinero; por lo cual comete un robo en la Compañía Azucarera donde trabaja. Se considera a sí mismo un inventor y justifica su delito como un medio para poder crear “la rosa de cobre”. Al ser descubierto todo se transforma en humillación. La empresa le da un plazo de tiempo para devolver el dinero robado. Cuando se encuentra con su amigo Ergueta éste le habla de su propia fortuna que comparte con Hipólita, la coja, exprostituta y empleada doméstica. Remo le pide ayuda económica, pero Ergueta se niega a darle el dinero.

Deambulando por la ciudad, con la sensación de ser un derrotado, se le ocurre recurrir al Astrólogo, otro amigo que vive en Temperley y lidera una sociedad secreta cuyo objetivo es organizar una conspiración para transformar el mundo. Allí conoce a Haffner, el Rufián Melancólico, un proxeneta que va a ayudar al Astrólogo a financiar la sociedad secreta con una red de prostíbulos. Haffner le presta el dinero a Erdosain.

El mito de la sociedad conspirativa a través de la sociedad secreta para afianzar el proyecto revolucionario del Astrólogo, se sostiene en conceptos que funcionan a la manera de un oxímoron en busca de un sentido.

Cuando regresa a su casa está su primo Gregorio Barsut quien le cuenta que su esposa se fue con un capitán del ejército y que él fue quien lo denunció en la empresa. Erdosain comienza a pensar en matarlo experimentando un alivio al sentir su “ser” a través del crimen.

En la novela abundan los monólogos internos en los que se “tensiona el alma”; las reflexiones sobre la locura, la muerte, la crueldad del capitalismo frente a la fragilidad del ser humano: “el organismo envasando sufrimiento”. La angustia es un personaje más de la novela donde el “alma” es entendida en el sentido spinoziano como un reflejo del cuerpo herido, insatisfecho e incapaz de “perforar el espesor de la vida”. Por ello en la lucha por sobrevivir se intenta encontrar “un sentido a la vida”.

El mito de la sociedad conspirativa a través de la sociedad secreta para afianzar el proyecto revolucionario del Astrólogo se sostiene en conceptos que funcionan a la manera de un oxímoron en busca de un sentido. Dicho en términos del Astrólogo, la “ensalada rusa” compuesta de restos dispersos de los discursos fascistas, comunistas, anarquistas que circulaban en la sociedad a la que se agrega los provenientes del ocultismo y la teosofía.14

Su objetivo es transmitir en esas situaciones extremas y contradictorias que describe, un mundo que no permite salir de la angustia y la incertidumbre; por lo contrario, la afirma. Quizás, el hecho de que el Astrólogo, luego de un accidente, quedara castrado es una metáfora de lo dicho anteriormente.

En Los Lanzallamas amplía y comenta la información de la novela anterior. Aún más, arranca la novela en el punto que la dejó en Los siete locos:

“Erdosain fijó un segundo los ojos en el semblante romboidal del otro, luego sonriendo burlonamente, dijo -¿Sabe que usted se parece a Lenin? Y antes que el Astrólogo pudiera contestarle salió.”

Los Lanzallamas arranca con la respuesta a aquella pregunta. Dice:

“El Astrólogo miro alejarse a Erdosain, esperó a que éste doblara la esquina, y entró a la quinta murmurando:

Sí… pero Lenin sabía dónde iba.”

Los personajes siguen siendo los mismos: Erdosain y su angustia; el farmacéutico Ergueta con la Biblia bajo el brazo; Hipólita con su conspiración; el Astrólogo con su revolución para destruir a toda la humanidad; Haffner, el Rufián Melancólico que es asesinado. El buscador de Oro que afirma haber hallado un lago de oro coloidal. El Abogado traído por Haffner; Elsa la exmujer de Erdosain que abandona al capitán y se refugia en un convento.

Como muestran las novelas, debemos decir que, la conspiración no se enfrenta con hechos; la “verdad” de la conspiración se basa en las creencias -aunque sean absurdas- las dudas y la desconfianza.

Los personajes toman más protagonismo y encontramos un empoderamiento de las mujeres ya que pasan de ser explotadas por Haffner a ser las “únicas que pueden hacer la revolución”.

En Los Lanzallamas Roberto Arlt intensifica su forma de describir el caos de sus protagonistas y de la sociedad a la manera discepoliana donde no existen valores ni principio: las frases con sentidos opuestos funcionan a la manera de un oxímoron donde el absurdo de su sintaxis busca un significado metafórico. De allí, como señala Horacio González, es importante tener en cuenta como una premonición lo que dice en su primer texto sobre las sociedades secretas: “Se podría decir al que quisiera descubrir la verdad en ese caos: no caves más porque encontrarás la locura.”15

Conclusión

Los personajes de Arlt se caracterizan por el permanente transformismo, deben fingir que disimulan para sostener un Yo que está quebrado, un Yo que dejó de ser soporte del interjuego pulsional; este Yo soporte atravesado por la pulsión de muerte se manifiesta en la incertidumbre y las crisis de angustia, en definitiva, en la violencia destructiva y autodestructiva. En ningún momento la identidad se estabiliza; los múltiples disfraces del Yo conceden una metamorfosis como estilo de vida. Como dice Beatriz Sarlo, estas obras se pueden leer como un espejo curvo, un espejo que produce imágenes distorsionadas que, en esa misma distorsión, evoca la realidad reflejada, pero, a la vez, la vuelve extraña.

A fines del año ‘20 en la Argentina, las formas democráticas de gobierno no pueden cumplir con los ideales de igualdad social; por ello se trata de buscar otro tipo de liderazgo, un liderazgo personal como base de la organización del sistema político, y otra forma de configuración del poder. Para lograrlo, la oposición civil y militar se sostiene en la sociedad secreta y la conspiración.16

Ahora bien, como muestran las novelas, debemos decir que, la conspiración no se enfrenta con hechos; la “verdad” de la conspiración se basa en las creencias -aunque sean absurdas- las dudas y la desconfianza. La conspiración muestra que la gente no necesita creer en las cosas; no es que cree en otras cosas, no cree en nada. Las ideas conspirativas y las creencias en las mentiras (las fake news) se afianzan cuando se desconfía de las instituciones que producen conocimiento o en la política como gestión de las diferencias en la sociedad. A la conspiración no se la confronta con argumentos: si un racista cree que “los negros tienen olor” no va a cambiar esta idea con un tratado de biología. Para enfrentarla hay que sujetarse a un proyecto político y social que pueda generar acciones que funden otra narrativa. ◼

Notas

1. Evans, Richard J., Hitler y las teorías de la conspiración. El tercer Reich y la imaginación paranoide, editorial digital Trivillus, 2020.

2. Schreber, Daniel Paul, Memorias de un neurópata, editorial Palermo, Buenos Aires 1978.

3. Carpintero, Enrique “El miedo como forma de perpetuar el sometimiento. A 100 años de la Semana trágica. El primer Pogromo en América, revista Topía Nº 86, agosto 2019.

4. Piglia, Ricardo, “Hay que construir un complot contra el complot” Conferencia dictada en julio de 2001 en la Fundación Start de Buenos Aires.

5. Arlt, Roberto (1931), prólogo de Los Lanzallamas, editorial Losada, Buenos Aires, 1997.

6. Equipo editorial, Roberto Arlt, El cross a la mandíbula, editorial Aguilar y La Nación, Buenos Aires, 2006.

7. Larra, Raúl, Roberto Arlt el torturado, editorial Ameghino, Buenos Aires, 1998.

8. Masotta, Oscar, Sexo y traición en Roberto Arlt, editorial Eterna Cadencia, Buenos Aires, 2008.

9. En Buenos Aires, coexistieron bacinillas y letrinas hasta principios del siglo XX, época en que las familias más acomodadas comenzaron a instalar baños. Luego, el uso de baños se generalizó y se empezó a construirlos en todas las viviendas, aún en las más modestas. Al inicio el sencillo gabinete higiénico constaba, al menos, del retrete y el lavabo, y algunos también tenían una ducha. Y, consecuentemente, si había una ducha, era necesario calentar el agua, así al lado de la ducha se instalaba un calefón.

Por otra parte, el papel higiénico era más bien un objeto suntuario en las casas de Buenos Aires de aquellos años. No estaba al alcance del poder adquisitivo de todas las familias, las cuales se veían en la obligación de usar, para ese fin, papeles de otros ámbitos comerciales. De ahí que se usaba papel de diario, y algunos otros más suaves y sedosos como los envoltorios de las manzanas y peras que se buscaban en verdulerías y fruterías. Por supuesto, el papel de arroz con que se imprimían libros, entre ellos la Biblia, era también usado por su suavidad. Y aquí entra la Sociedad Bíblica Argentina, que por los primeros años del siglo pasado se abocó a la misión de difundir la Biblia Protestante, como si fuera una nueva Vulgata, que intentaba llegar a la mayor cantidad de lectores, por lo cual regalaba los ejemplares. Muchos de los habitantes de Buenos Aires deben de haber parecido devotos creyentes, ya que aceptaban de continuo esas biblias obsequiadas y que, siendo mayoría la grey católica, lo mismo pasaban y retiraban la Biblia protestante tantas veces como sabían que la Sociedad las tenía en obsequio en las calles, plazas o en su sede central. El significado de la forma “herida por un sable sin remache” refiere a un clavo metálico, de buen tamaño, pero sin cabeza (“remache”). Al no tener cabeza se podían retirar las hojas sin ser rasgadas. En https://clubniva.com/foro/bar/3930-%C2%BFconoc%C3%ADas-el-origen-de-la-f...

También Zimmerman, Héctor, Tres mil historias de frases y palabras que decimos a cada rato, editorial Aguilar, Buenos Aires, 1999.

10. Una obra de teatro importante sobre el poder es Saverio el cruel, ver Carpintero, Enrique, “La crueldad del poder en Saverio el Cruel” en La alegría de lo necesario. Las pasiones y el poder en Spinoza y Freud, segunda edición, Buenos Aires 2007, ebook libre en www.topia.com.ar

11. Saitta, Silvia, “Vientos de conspiración en ‘Los siete locos’. ‘Los lanzallamas’ de Roberto Arlt” en https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/vientos-de-conspiracion-en-l...

12. Sánchez, Diego Abel, “Particularidades del golpe de Estado de 1930. El comienzo de la inestabilidad política nacional”, revista Historia de la Facultad de Humanidades, diciembre de 2018.

13. Viñas, David, “Trece recorridos con las novelas de Arlt”, Introducción Arlt, Roberto, Novelas I, editorial Losada, Buenos Aires, 1997.

14. Saitta, Silvia, “La imaginación violenta” en revista Sudestada Nº 69, junio de 2008.

15. González, Horacio, Arlt, política y locura, editorial Colihue, Buenos Aires, 2008.

16. Sarlo, Beatriz, “Guerra y conspiración de los saberes” en https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/guerra-y-conspiracion-de-los...

Enrique Carpintero

Psicoanalista

enrique.carpintero [at] topia.com.ar