Titulo

Paradojas en los Derechos Humanos

I

Ante nuestros ojos un tiempo de dramáticas contradicciones, y crueles y abundantes paradojas, donde la conciencia crece y retrocede a saltos de gigante, movida por el horror más que por el amor y las pasiones alegres.

Un tiempo de brillos inocentes, como la piel de los ángeles, y filoso y sin piedad, en los límites de lo siniestro, como la cuchilla de un carnicero.

Hablo de un tiempo cercano, un siglo que se continúa y aún retumba en sus luces y en su estertor con bombardeos a ciudades abiertas, guerras de balloneta a ballloneta, de laser a laser, donde millones de cuerpos se pudren tan rápido en el olvido que ni siquiera la hierba bajo la lluvia alcanza para cubrirlos con pudor.

Hablo de un tiempo de tanta crueldad y en extremo vacío de sentido, que enterró a la razón con sus dioses, pero a la par gestó, en su último aliento, a un renovado mito: los derechos humanos.

O sea: desde las fosas, crematorios y campos de exterminio, públicos o clandestinos, en los espacios sin consuelo para los aparecidos y desaparecidos, sobre los escombros de una civilización que se arrogó un destino de progreso continuo y a caballo de su gloria cabalgó hasta el genocidio, fue elevada, como epopeya romántica que entierra el pasado, una declaración de las Naciones para la defensa de la vida. (Urbi et Orbi)

Otra vez la paradoja: el discurso de la dignidad humana, en los umbrales de la destrucción final; palabras y palabras de un todo para todos, sin cuerpos a la vista.

No hubo ni hay una realidad de vínculos amorosos. Los muertos siguen siendo muertos sin causa y la pulsión de poder mueve todavía la boca del monstruo que da las órdenes.

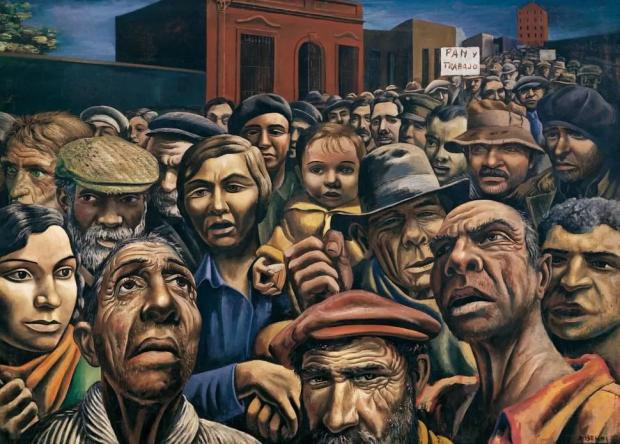

Junto a ello, agudizando la herida del pensamiento humanístico, hasta volverla crónica, mortal, otros millones de seres vivos, los que más necesitan del socorro de la vida, cruzan los desiertos y los mares del infortunio, encadenados a la crueldad de sus días, tan lejos del centro del poder como del disfrute de los bienes civilizatorios que por simple presencia en el mundo les corresponde, excluídos de toda propiedad que no sea las migajas de su propio cuerpo, su delirio, o un sueño redentorio, donde la violencia que siempre los alcanza se alterna con una pasividad que raya con la desmesura…

Hablo de seres reales, arrojados de sí, de almas que memoran la inocencia, con rostro, historia y apellido, pisoteados en su apocalipsis cotidiano por las bestias de las nuevas pestes y las viejas hambrunas. Mortificados por técnicas y ciencias más poderosas que las magias primigenias, y más crueles, ya que tampoco se comprenden sus himnos y sus ritos.

La exclusión de lo esencial (y por tan humano de necesidad comprensible) y la castración de la potencia decisoria del condenado social, se convierten en un absoluto nefando, el crimen de la pobreza, que trastoca en papiros de muerte lo que quiso ser lengua para la dignidad de la vida.

II

Más allá del discurso -profético, ético y estético- que abunda en valiosos testimonios, no hemos salido, como humanidad en su conjunto, del Tiempo de los asesinos, al decir de Arthur Rimbaud.

Si bien los crímenes de las guerras y el Terrorismo de Estado ocurren, al menos en apariencia, en menor escala (aunque igual, como oprobio para la conciencia), se suma hoy otro flagelo, que no deja de crecer, otra forma social del espanto universal: el crimen de la pobreza.

No hay aquí la ira de un Dios, el azar o la ciega naturaleza. Hay economía y hay política.

Se ha construido y de variada manera convalidado, por encima de las contradicciones -que incluyen epopeyas de resistencia- un espacio público como representación trágica del destino del hombre y un tipo de sociedad de voracidad antropofágica, con la usura y el consumo convertidos en motor de las conductas, donde la reproducción material de la existencia sólo se practica y se comprende, precisamente, a partir del crimen de la pobreza.

Sin ocultamientos, puesto al desnudo, el núcleo de fuerza de semejante horror (son millones las víctimas), es la necesidad de la riqueza, ungida como el bien moral de la época y una finalidad en sí, que externa la ley del mercado.

El hombre que por deseo, intereses, miedo o debilidad, o desde una perspectiva ideológica se representa en el Poder, y que perdido de sí se protege de sí, martirizando a los otros en nombre de la riqueza, es un ser de creciente angustia, de obstinada neurosis, pero la angustia y las enfermedades de su espíritu no lo exculpan ni redimen. Estamos ante un crimen de lesa humanidad, de continuidad y permanencia, tan forzada como alevosa, que sólo se extingue con la muerte de la víctima, o desde la muerte, como totalidad, de la pobreza.

Igual que los cuervos ante la carroña, aparecen líneas de fuga, que a veces mueven los surcos de las demencias: si la riqueza puede apropiarse de la vida, que se corrompe como cuerpo, igual puede ser dueña de la muerte, que también sucumbe ante el poder (allí están en el pasado las indulgencias, el mercadeo de pubis para el demonio, las llamas poseyendo las brujas y otras formas que develan, más que el ansia de Dios, los terrores de la finitud…)

Pero no anida en lo ilusorio, ni cobra aliento en fugas al inconsciente, la castidad o la locura, la forma habitual con que el poder legaliza hoy los hechos, en especial los cruentos: se trata de la defensa rigurosa de la propiedad privada, vista como ejercicio concreto y sin límites de la libertad del sujeto.

No importa si para ello se pone en riesgo, por el uso de armas tan letales que superan la imaginación, o por la rigurosidad del saqueo económico, la totalidad del espacio donde transcurre la vida.

Igual se desdeña la noción del ayer y del mañana, y se vive en un presente continuo, al estilo de las hordas, sin conciencia de las herencias de vida común y del deber de trasladarlas a las próximas generaciones, como los fuegos de Prometeo. Menos todavía se tendrá en cuenta, y en este contexto resulta más evidente, si la riqueza, la propiedad, la libertad, se contradicen con la posibilidad de existencia en dignidad de ese otro: un perdedor ante las fuerzas históricamente acumuladas para su perdición, un débil desde el nacimiento, un ajeno a mí, porque su dolor y su impotencia lo enajenaron de sí.

En definitiva, se trata de un pobre de toda pobreza, esa víctima que otra vez se victimiza como único y extremo responsable de sus desgracias. Esa pobreza, que como nueva y nauseabunda peste, lo excluye del mundo y lo niega para siempre como ser creador. Más todavía: lo potencia en su devenida peligrosidad criminal, que incluso se trata como terrorismo.

Se justifique desde el poder, o se denuncie desde una visión humanística, la historia enseña que lo más atroz y lo más privilegiado de la existencia pueden compartir un tiempo y un espacio, hasta que la contradicción estalla y el mal del mundo se agudiza.

También es real que en tanto muerte de lo esencial humano en manos de la propia humanidad, comprometiendo a una muchedumbre de víctimas y victimarios que se reproducen mutuamente, el crimen de la pobreza es una marca en los cuerpos, los cielos y la tierra, y nomina la época.

III

El sistema económico como creación de la cultura y ejercicio material del poder tiene consecuencias normativas: jurídicas, morales, religiosas y sin duda estéticas.

También construye su lógica de supervivencia, que instituye el crimen de la pobreza, justifica su comisión, lo excluye del mal hacer penado y cobra sus primeras víctimas en los cuerpos dominados, con secuelas mortificantes según el grado de sujeción y exclusión. Para ello los naturaliza como eternos deudores, almas pecadoras que nunca terminan de expiar, y deben agradecer, ya que en un principio fueron seres sin alma, como las bestias, o almas primitivas, como los niños.

El sistema económico no se detiene allí. La naturaleza de su funcionamiento desde la acumulación, y la raíz depredatoria con que sostiene el valor de cambio en reemplazo del valor originario de las cosas, lo arrojan cada vez más a la destrucción del planeta. Ya no hay un error a corregir desde el propio sistema, ni se trata de una secuela no deseada. Satisfacer la necesidad de riqueza y el consumo acelerado con que se sostiene, lleva más que a una paradoja a una encrucijada. Hay una máquina enloquecida por el uso y el abuso, que con la paralización deja de ser, y si no se paraliza extingue la vida en su totalidad.

Nos hemos sumergido en una realidad privada de amarres, donde se profana, sin piedad ni conciencia, la tumba de los hombres, que es el vientre de la Tierra. (¡Y se trata de una Diosa, madre del bien, que no puede crearse otra vez a sí, y por tanto, dar a luz nuevamente a la criatura humana…!)

El peligro es que el hombre, así como no puede en esencia representar su muerte (su representación es una apariencia, el inconsciente aparece como muro infranqueable, y su deseo es un exceso de dolor que lo enloquece), tampoco se representa en toda su magnitud la muerte de la Tierra. La vive como eterna, en tanto prolongación de sí y de su poder ilimitado. Y no es así.

La vida del hombre es la vida de la Tierra, y se extingue, opacada, sin gloria, con humillación, en una época donde la justicia es apenas ley, la ley nada más que poder y el poder aterra a la belleza, escondida en los ojos de un ángel de la guarda, que poco guarda a esa niña que agoniza en el terror de su hambruna…, mientras su foto aparece, amarilla y descarnada, en una página del diario, que muestra en las otras páginas la obscenidad de la riqueza. (De allí en más las categorías humanas pierden el sentido…).

El crimen de la pobreza y la necesidad perversa de la riqueza se confunden hasta el hartazgo y se sostienen mutuamente, en cruel paradoja, para humillar a la vida. Hablamos del hombre, en su gozo y su calvario, como fruto del crimen, y de la Tierra, de su origen como verbo y de su existencia amenazada hasta el silencio.

Hablamos del inicio de la vida: lo que está detrás de todo, más allá de la oscuridad de la nada, sin relámpagos…

Hablamos, como los antiguos, del agua, como materia de amor, que brota en los cuerpos y en las almas, y está en la Tierra, como sustancia que sostiene cada una de las pasiones.

Pero esa niña que agoniza, y una multitud clamorosa de niñas y niños mueren sin amor y sin comida ni agua, y la diosa Tierra es una ajenidad, o un castigo. Y la vida se humilla por la pobreza, y la Tierra se degrada por la riqueza. (Hay una pureza fruto del gozo, perdida para siempre.)

Lo he visto con mis ojos y lo he tocado con mis manos: hay un colmo de maldad a cielo abierto, que dice todo lo que falta decir.

Se trata de la humillación de un río, un río de agua limpia, convertido en río de agua enferma, agua de maldición…

Hay una montaña de oro al pie de ese río. Hay una montaña que se dinamita y un metal que nombra la riqueza y se lava con arsénico…

De allí que el cuerpo del hombre se pudre; de allí que el hombre humilde que siempre vivió del río pierde todo lo que ni tiene, se inunda, se ahoga y flota, igual que los caballos y las vacas, con la panza hinchada, mordisqueada por los peces.

O sea que el alma del agua pierde por la riqueza su brillo y si un dios soñaba en la cresta pura de una ola, ya no sueña…

Y la belleza del mundo se reduce y tiembla…

Vicente Zito Lema

Poeta, dramaturgo y periodista

remarcar [at] yahoo.com