Titulo

El derecho a la pereza

“Para los obreros socialdemócratas rusos era Lafargue el vínculo de dos épocas: de la época en que la juventud revolucionaria de Francia y los obreros franceses se lanzaban, en nombre de las ideas republicanas, al asalto contra el Imperio, y de la época en que el proletariado francés, bajo la dirección de los marxistas, desplegó una consecuente lucha de clase contra todo régimen burgués, preparándose a la lucha final contra la burguesía, por el socialismo. Lafargue permitió conocer en forma directa... la experiencia revolucionaria y el pensamiento revolucionario de los obreros europeos.”

V. I. Lenin

Paul Lafargue, de familia franco-caribeña, nació en Santiago de Cuba el 15 de Enero de 1842. Fue médico, periodista, teórico político y revolucionario francés. En un principio su labor política se orientó a partir del pensamiento de Proudhon, pero el contacto con Karl Marx -del que llegó a ser yerno al casarse con su segunda hija, Laura- fue determinante. Lafargue pasó la mayor parte de su vida en Francia, aunque también pasó períodos ocasionales en España e Inglaterra. Lafargue comenzó su carrera política en París, cuando entró en contacto con los grupos republicanos que se oponían a Napoleón III. Y fue como anarquista proudhoniano, como Lafargue ingresó en la sección francesa de la Asociación Internacional de Trabajadores, la AIT, más conocida como Primera Internacional. Sin embargo, el contacto con el pensamiento revolucionario de Marx fue decisivo para eclipsar completamente sus tendencias anarquistas. En Londres se convirtió en un “visitante” permanente de la casa de Marx, donde conoce a su hija Laura, con la que se casa en 1868. Su actividad política cambia de rumbo, al ser elegido miembro del Consejo General de la Primera Internacional, donde acabó siendo nombrado secretario corresponsal, para todo lo relacionado a España, cargo que desempeñará en 1868. Luego, tras el episodio revolucionario de la Comuna de París de 1871, la represión política lo obligó a emigrar a España. Allí se estableció en Madrid, donde se contactó con algunos miembros locales de la Internacional, sobre los que su influencia fue muy importante. La tarea encargada a Lafargue consistía fundamentalmente, en reunir en Madrid un grupo marxista que fuese capaz de liderar la actividad revolucionaria. Su última actividad en España fue la de representar a la minoría marxista en el Congreso de La Haya de 1872, congreso que significó el fin de la Primera Internacional como asociación unitaria de todos los socialistas. Además de un activo militante en la Comuna de París, fue miembro fundador de sus secciones francesas, portuguesas y españolas. Dirigente de la II Internacional, y uno de los fundadores del Partido Obrero francés en 1879. A partir de 1880 trabajó nuevamente como editor del diario L`Egalité. Ese mismo año y en las páginas de ese diario, Lafargue comienza a publicar los borradores de El Derecho a la Pereza. Cuya versión definitiva saldrá de la prisión de Sainte Pelagie, en 1883. Esta será su obra más conocida, y uno de los textos más difundidos de la literatura socialista mundial, quizás sólo superado por el Manifiesto del Partido Comunista, de Marx y Engels. A la edad de 69 años, un 26 de noviembre de 1911, en Draveil, Paul y Laura se suicidaron juntos, llevando a cabo lo que desde hacía tiempo tenían planeado.

A continuación, reproducimos algunos de los fragmentos más significativos del libro. Los mismos han sido tomados de la edición publicada en Buenos Aires, en noviembre de 2002, por Ediciones RyR, traducido del francés por María Celia Cotarelo.

Los socialistas revolucionarios deben recomenzar el combate que han librado en otro tiempo los filósofos y los panfletarios de la burguesía; deben embestir contra la moral y las teorías sociales del capitalismo, deben desterrar de las cabezas de la clase llamada a la acción, los prejuicios sembrados por la clase dominante, deben proclamar, ante los hipócritas de todas las morales, que la tierra dejará de ser el valle de lágrimas del trabajador.

¡Ah, como loros de Arcadia repiten la lección de los economistas: trabajemos, trabajemos para aumentar la riqueza nacional!

La moral capitalista, lastimosa parodia de la moral cristiana, anatematiza la carne del trabajador; su ideal es reducir al productor al mínimo de las necesidades, suprimir sus placeres y sus pasiones y condenarlo al rol de máquina que produce trabajo sin tregua ni piedad.

Cristo, en su sermón de la montaña, predicó la pereza: “miren cómo crecen los lirios en los campos; ellos no trabajan ni hilan, y sin embargo, yo les digo: Salomón, en toda su gloria, no estuvo nunca tan brillantemente vestido.

Jehová, el dios barbado y huraño, dio a sus adoradores el supremo ejemplo de la pereza ideal; después de seis días de trabajo, descansó por toda la eternidad.

... el proletariado, traicionando sus instintos y olvidando su misión histórica, se dejó pervertir por el dogma del trabajo. Rudo y terrible fue su castigo. Todas las miserias individuales y sociales nacieron de su pasión por el trabajo.

Doce horas de trabajo por día: he ahí el ideal de los filántropos y de los moralistas del siglo XVIII... Sólo los esclavos hubiesen sido capaces de tal bajeza. Hubieran sido necesarios veinte años de civilización capitalista para un griego de los tiempos heroicos para concebir tal envilecimiento.

Nuestra época es, dicen, el siglo del trabajo; es en efecto el siglo del dolor, de la miseria y de la corrupción.

Y a propósito de la duración del trabajo, Villermé observaba que los presidiarios de las mazmorras no trabajaban más que diez horas, los esclavos de las Antillas nueve horas promedio, mientras que en la Francia que había hecho la revolución del ‘89 y que había proclamado los pomposos Derechos del Hombre, existían manufacturas donde la jornada era de dieciséis horas, sobre las que se otorgaba a los obreros una hora y media para comer.

Trabajen, trabajen, proletarios, para aumentar la riqueza social y sus miserias individuales; trabajen, trabajen, para que, volviéndose más pobres, tengan más razones para trabajar y ser miserables. Tal es la ley inexorable de la producción capitalista.

A medida que la máquina se perfecciona y quita el trabajo del hombre con una rapidez y una precisión constantemente crecientes, el obrero, en vez de prolongar su descanso en la misma proporción, redobla su actividad, como si quisiera rivalizar con la máquina. ¡Qué competencia absurda y mortal!

Lamentablemente el ocio que el poeta pagano anunciaba no llegó; la pasión ciega, perversa y homicida del trabajo transforma la máquina liberadora en un instrumento de servidumbre de los hombres libres: su productividad los empobrece.

Ante esta doble locura de los trabajadores -matarse de sobre-trabajo y vegetar en la abstinencia-, el gran problema de la producción capitalista ya no es encontrar productores y duplicar sus fuerzas, sino descubrir consumidores, excitar sus apetitos y crearles necesidades artificiales.

Si la clase obrera, tras arrancar de su corazón el vicio que la domina y que envilece su naturaleza, se levantara con toda su fuerza, no para reclamar los Derechos del Hombre (que no son más que los derechos de la explotación capitalista), no para reclamar el Derecho al Trabajo (que no es más que el derecho a la miseria), sino para forjar una ley de bronce que prohibiera a todos los hombres trabajar más de tres horas por día, la Tierra, estremecida de alegría, sentiría brincar en ella un nuevo universo... ¿Pero cómo pedir a un proletariado corrompido por la moral capitalista que tome una resolución viril?

Como Cristo, doliente personificación de la esclavitud antigua, los hombres, las mujeres y los niños del Proletariado suben penosamente desde hace un siglo por el duro calvario del dolor; desde hace un siglo el trabajo forzado destroza sus huesos, mortifica sus carnes, atormenta sus músculos; desde hace un siglo, el hambre retuerce sus entrañas y alucina sus cerebros... ¡Oh, pereza, apiádate de nuestra larga miseria! ¡Oh, Pereza, madre de las artes y de las nobles virtudes, sé el bálsamo de las angustias humanas!

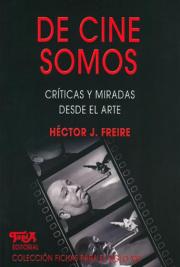

Héctor Freire.

∗ Título completo del folleto aparecido en 1883.