Titulo

¿Quieres ser Elon Musk?

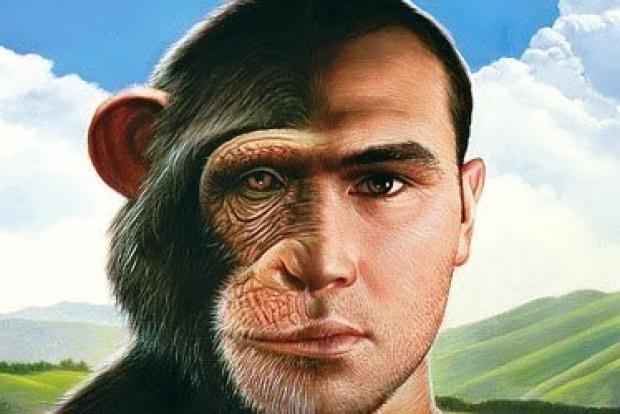

Cuando un modelo de desarrollo tecnológico (o esa especie de entelequia que llamamos “la tecnología”) se presenta como meta o destino de la humanidad, el aura de la racionalidad tecnocientífica se desvanece y deja al desnudo lo más primitivo e inconsciente de las relaciones de dominación.

A mediados de febrero Elon Musk dejó de ser el hombre más rico del mundo. El multimillonario nacido en Sudáfrica en 1971, dueño entre otras empresas de la fábrica de autos eléctricos Tesla, la compañía aeroespacial SpaceX y la vanguardista Neuralink, que en agosto pasado le alegró el encierro al mundo presentando su novedoso prototipo de implante cerebral -con el cual se monitoreó en vivo la actividad neuronal de una cerdita llamada Gertrude-, fue superado en fortuna una vez más por Jeff Bezos, el Señor Amazon, emperador del comercio electrónico.

Los grandes procesos de acumulación primaria en la historia del capitalismo se han basado, en definitiva, en la concesión de un dominio virgen de toda legalidad, de donde poder obtener recursos a destajo, indiscriminadamente

Tal vez cuando el lector o lectora vea estas líneas el lugar de cada uno en el podio haya cambiado. En realidad, ser o haber sido el hombre más rico del mundo no es más que un detalle de color a la hora de hablar de Elon Musk. Para sacarle la ficha con lo que hay a mano diremos que su competidor Jeff Bezos también tiene intereses en la carrera hacia el cosmos con su empresa Blue Origin, enfocada en el modesto cometido de desarrollar el turismo extraterrestre, mientras que Musk se lanza a un objetivo mucho más trascendental.

En 2024, según prevé y nos anuncia, un equipo de empleados suyos llegará al planeta Marte con propósitos concretos de colonización. El magnate ya adelantó que en ese proceso de conquista no acatará ley alguna dictada en la Tierra y digamos que, en general, suele conseguir lo que se propone. A sus seguidores les parece natural: ¿Por qué alguien que invierte su dinero para intentar llegar adonde nadie más llegó debería aceptar ser regido por el resto? ¿Acaso la mediocridad de la política terrenal debería ponerle límites al hombre que busca salvar a la humanidad de su autodestrucción y que cuenta con los medios, la decisión y la generosidad para hacerlo realidad?

¿Habrá tantas plazas en el Arca de Noé interplanetaria como acérrimos defensores de Elon Musk hay en las redes? ¿Qué los hace identificarse con los elegidos y pensar que tendrán asegurado su lugar? No importa, es inútil: toda objeción a las ansias de poder absoluto que encarna el proyecto Elon Musk nos pone automáticamente en el lugar de lo retrógrado, de la impotencia y del resentimiento.

Los grandes procesos de acumulación primaria en la historia del capitalismo se han basado, en definitiva, en la concesión de un dominio virgen de toda legalidad, de donde poder obtener recursos a destajo, indiscriminadamente

Territorios vírgenes

Bueno, en realidad no toda la jurisprudencia terrenal queda afuera en esta historia que parece de ciencia ficción. Los grandes procesos de acumulación primaria en la historia del capitalismo se han basado, en definitiva, en la concesión de un dominio virgen de toda legalidad, de donde poder obtener recursos a destajo, indiscriminadamente y sin preocupaciones de tipo ético o moral: el saqueo de América y la explotación en las minas de oro y plata en el siglo XVI, la expansión colonial, el tráfico de esclavos africanos en el XVIII, el exterminio de los pueblos originarios para extender la frontera agrícola pampeana a fines del XIX. En todo colonialismo es el colonizador el que impone su moral y su ética e ignora las preexistentes.

Shoshana Zuboff nos recuerda que en la actual instalación del capitalismo de vigilancia a través de internet el modelo es el mismo1: un nuevo soporte tecnológico que pasa a centralizar la mayoría de las interacciones sociales, afectivas, culturales, económicas y políticas a nivel global, la cesión total de nuestra privacidad como “peaje” para participar en ese mundo y la libre disponibilidad de esa información para las empresas son los pilares de la concentración de riqueza en esta fase del capitalismo. La cantidad de “ACEPTO” cliqueados por minuto alrededor del mundo sin leer las condiciones, asegura Zuboff, representa una cesión masiva -y voluntaria- de derechos que no tiene parangón en la historia humana; sin ella, nada de esto sería posible.

Relatos de conquista

Tal vez sea momento de comenzar a explicar -llevará tiempo- por qué nos ocupamos de Elon Musk en una revista de psicoanálisis. Además de ostentar una fortuna superior al PBI de varias naciones y de haber forjado como nadie el culto a su imagen personal -su antecedente más claro es el de Steve Jobs, el fundador y dueño de Apple fallecido en 2011, aunque el reino al que Jobs aspiraba se limitaba netamente a este mundo-, el sudafricano es la encarnación de las dos narrativas más emblemáticas de poder tecnocientífico: la conquista del infinito espacio exterior, y la conquista por medios técnicos de ese otro espacio infinito que ha obsesionado a la humanidad desde el inicio de los tiempos, y que es el interior de la mente.

En la versión Musk de la conquista espacial hay dos detalles sustantivos que la diferencian, por ejemplo, de la llegada a la Luna medio siglo atrás. Uno, ya mencionado, la emparienta con los grandes relatos religiosos: la conquista de Marte nos proveerá recursos de los que la Tierra ya no posee y albergará a algunos privilegiados cuando la iniquidad ya haya acabado con este mundo.

El otro detalle es que el sujeto de esa conquista ya no es una entelequia tal como “las naciones” (o, como en la Guerra Fría, los dos modelos civilizatorios en pugna: capitalismo versus socialismo), sino el individuo.

La idea de que el capitalismo le permite a cada ser humano hacer realidad sus sueños en base únicamente a su esfuerzo, su talento y su mérito personal, alcanza en Elon Musk un grado de paroxismo que hasta en la literatura fantástica parece difícil de superar.

Es él quien nos ha hecho sentir que podemos, nos aseguran sus seguidores en las redes sociales cada vez que se publica alguna de las hazañas de SpaceX o Neuralink. Traer a colación el dato de que Elon es millonario desde la cuna -su padre era un empresario del pingüe negocio de los diamantes- no hará más que enfurecer a las fieras y hacer que cierren filas en defensa del mito del selfmademan, el hombre que se hizo a sí mismo en base a su esfuerzo, perseverancia y talento superior.

Seres y artefactos

De nada servirá entonces tratar de convencerlos de que nada personal tenemos contra el señor Elon Musk, quien en definitiva, más allá de algún exabrupto como el que puede tener cualquiera -como cuando twitteó “Daremos un golpe de Estado a quien queramos” en clara referencia a Bolivia, donde se hallan las reservas de litio que precisan sus autos eléctricos Tesla-, tal vez ni siquiera sea una mala persona en comparación con otros jerarcas del poder mundial.

Trataremos de explicar lo más obvio: que nadie logra nada -y mucho menos semejantes niveles de poder y riqueza- en soledad y en base meramente al esfuerzo, la capacidad personal y la perseverancia en el trabajo, que asociar mecánicamente la riqueza al mérito es como mínimo una ingenuidad. Y que lo objetable (lo que aterroriza, en realidad) es la omnipotencia adquirida por estas figuras de poder actuales, y la eficacia con que son capaces de proyectar sobre el mundo, como una sombra, su detestable cultura del sometimiento y del vasallaje.

Bruno Latour2 trata de convencernos de que un actor -y su ejemplo viene muy al caso porque hoy se habla cada vez más de “actores sociales”- nunca es meramente una persona: sin el cuerpo presente, el papel que desempeña, la iluminación, la puesta en escena, la compañía teatral, el público, la crítica, el negocio y cada uno de los elementos que forman parte de esa red, no tiene sentido hablar de un “actor”. Cada actor social es una red de elementos que actúan técnicamente como un dispositivo. No es Elon Musk: es lo que genera, lo que a la vez constituye el fenómeno, el dispositivo social Elon Musk, lo que nos ocupa.

¿Hay ideología en la tecnología?

La remanida idea de usar implantes para la comunicación directa de cerebro a cerebro -que desde luego no es original de Musk, aunque varios de sus seguidores se lo atribuyan a su mente de gran creador- es sólo una de las promesas que asoman (en el horizonte, aún, mal que les pese a los afiebrados aseguran que los supuestos chips ya están siendo colocados con las vacunas contra Covid-19). No obstante, la fascinación por el poder -incluido el poder de la tecnología- es capaz de suscitar dispositivos sociales de dominación que parecen bastante eficaces, que son más antiguos y nobles, que no requieren de elementos técnicos tan sofisticados, y que tampoco se entenderían del todo desde las teorías conspirativas al estilo The Matrix.

Relaciones de poder, ideología, lucha de clases: nada de esto requiere de la manipulación cognitiva directa, de la acción del “genio maligno” de Descartes. Herbert Marcuse se preguntaba si no habría en el propio poder de abstracción de la ciencia un principio de alienación que facilitara esas relaciones de dominación y manipulación, pero fracasa al tratar de dar una respuesta. El siempre enigmático Martin Heidegger asegura, por su parte, que la técnica es un modo de mirar a la naturaleza -incluso a la naturaleza humana- como un recurso a disposición del observador. Este sesgo cognitivo al que llama “el ser de la técnica”, escribió en 1953, no es algo propiamente técnico.3 Es algo que condiciona nuestra visión del mundo -decimos-, una ideología. Esa visión del mundo como un recurso disponible y manipulable no está determinada por la tecnología; es sólo una posibilidad.

Lidiar contra este “ser de la técnica” del que hablaba Heidegger no es una cuestión técnica, ni “tecnofílica”, ni “tecnofóbica”. No tiene que ver con usar o dejar de usar una tecnología

Lidiar contra este “ser de la técnica” del que hablaba Heidegger no es una cuestión técnica, ni “tecnofílica”, ni “tecnofóbica”. No tiene que ver con usar o dejar de usar una tecnología, no tiene que ver con pensar el mundo racionalmente o verlo de manera poética, no se trata de una estéril discusión entre la ciencia y el arte, entre el cálculo y la sensibilidad: es una cuestión ideológica y política.

La vergüenza de Prometeo

Literalmente, Musk no inventó nada. La tecnología -la idea misma de la tecnología, el artefacto como ideal- está marcada por un tabú, dice Günther Anders en La obsolescencia del hombre.4 Y un tabú no es una simple prohibición: es una doble prohibición. El poder simbólico del objeto protegido por el tabú no sólo no puede ser cuestionado, sino que ni siquiera puede ser nombrado. Si acaso nuestra mirada se dirigiera por accidente en dirección de él, seremos asaltados por el impulso automático de desviarla hacia un lado y olvidar, en el mismo acto, tanto a la pulsión de mirar como a su causa.

Ese tabú es la herida narcisista ocasionada por la imposibilidad de estar a la altura de la innovación técnica, y a la que buscamos obturar con nuestra actitud tecno-optimista, esa aceptación de lo novedoso como si se tratase de algo inexorable, esa idea de que rechazar un cambio tecnológico es tan inútil como pretender que el tiempo vuelva atrás. Ese raro optimismo que, en definitiva, poco o nada se diferencia de un radical pesimismo.

Y el sentimiento que rige esa relación con el ideal de la máquina, ese sentimiento de inferioridad ante lo que simplemente funciona -¿No es acaso eso lo que se le pide a quien se postula para un empleo? ¿Acaso un currículum vitae no es el folleto de especificaciones técnicas de un trabajador?- es el sentimiento de vergüenza.

¿Qué otra cosa se puede sentir al contemplar el espectáculo brindado por la estela de más de 60 satélites de la red Starlink -subsidiaria de SpaceX, la aeroespacial de Elon Musk- que el 12 de febrero vimos surcar el cielo nocturno de Buenos Aires? Diga usted si no, amable lector o lectora de estas líneas, cuántos satélites ha logrado poner en órbita con su esfuerzo, perseverancia y talento. Esa vergüenza, escribía Günther Anders allá por 1956, y más de sesenta años después aún es capaz de convencernos, es el sentimiento perfecto para dar soporte psicológico a la dominación técnica, porque, del mismo modo que el tabú, es autorreferencial; se cierra sobre sí misma, a la vez que se retroalimenta y se oculta. La vergüenza del sometido es la evidencia ante sí mismo de su condición de tal. Es, por lo tanto, lo que hay que ocultarle a la consciencia, y luego, de los demás. Ese ocultamiento del objeto del tabú es automático, no es consciente. No es consciente la vergüenza; no es consciente el ocultamiento. Es el crimen perfecto del poder.

La devoción es la máscara de ese doble ocultamiento, es el opio que nos posibilitará el olvido y es el secreto de las relaciones amorosas que empobrecen al yo en la medida en que aumenta la proyección libidinal hacia el objeto amado.5

Un amargo optimismo

¿Podemos frenar esa ideología avasalladora que impera en el desarrollo tecnológico, y que no es algo técnico?

¿Es la tecnología, son los aparatos que utilizaremos en el futuro y el grado de hibridación que alcanzaremos lo que merece nuestra preocupación, o son las formas de poder y de dominación que pueden construirse a través de los modelos hegemónicos de desarrollo tecnológico, y que vemos que efectivamente se están construyendo? Probablemente es cierto, como sostiene Anders, que nos preocupa no poder dar cuenta del ritmo de desarrollo que adquiere el mundo de artefactos nuevos que nos rodea. Pero ¿podemos frenar esa ideología avasalladora que impera en el desarrollo tecnológico, y que no es algo técnico?

Esa ideología es la que aparece cuando la racionalidad objetiva a la que identificamos con la ciencia y la tecnología queda atrapada y confundida con una racionalidad subjetiva; y no con cualquier racionalidad subjetiva, sino con una puntualmente identificada con un deseo de poder de clase omnímodo y sin límites, que concibe a todo lo otro humano como un mero estorbo, una disfuncionalidad, un obstáculo.

“El Estado soy yo”, dijo una vez el rey Luis XIV de Francia, y su frase quedó en la historia universal del ridículo, como prueba de la inadecuación de la subjetividad de la monarquía absolutista en la sociedad capitalista. Con optimismo, podríamos asegurar que llegará el día en que la pretensión de proclamar “El progreso soy yo” o “La evolución humana soy yo”, que hoy parece legítima e incuestionable en boca de los magnates de la tecnología -y de millones de fieles de este culto que en virtud de una extraña lógica contabilizan como propio cada uno de los éxitos que publicitan estos personajes- será vista como un curioso abalorio del pasado. Sin duda así será. La cuestión es qué pasará en el medio, qué experiencias nefastas estaremos dispuestos a tolerar antes de darnos cuenta.

Marcelo Rodríguez

Periodista y Escritor

marcelo.s.rodriguez [at] gmail.com ()

Notas

1. Zuboff, Shoshana, The Age of Surveillance Capitalism, Nueva York, Hachette, 2019.

2. Latour, Bruno, Resembling the Social: An introduction to Actor-Network Theory. Oxford, Oxford University Press, 2005.

3. Heidegger, Martin, The Question Concerning Thechnology and Other Essays Nueva York y Londres, Garland, 1977.

4. Anders, Günther, “Sobre la vergüenza prometeica”, en La obsolescencia del hombre, Vol. 1. Valencia, Pre-Textos, 2011.

5. Curiosamente, este tipo de vínculo parece signar la relación que los adolescentes actuales establecen con sus celulares y “máquinas de comunicar” en general (ver Hazaki, César: Modo Cyborg. Buenos Aires, Topía, 2019).